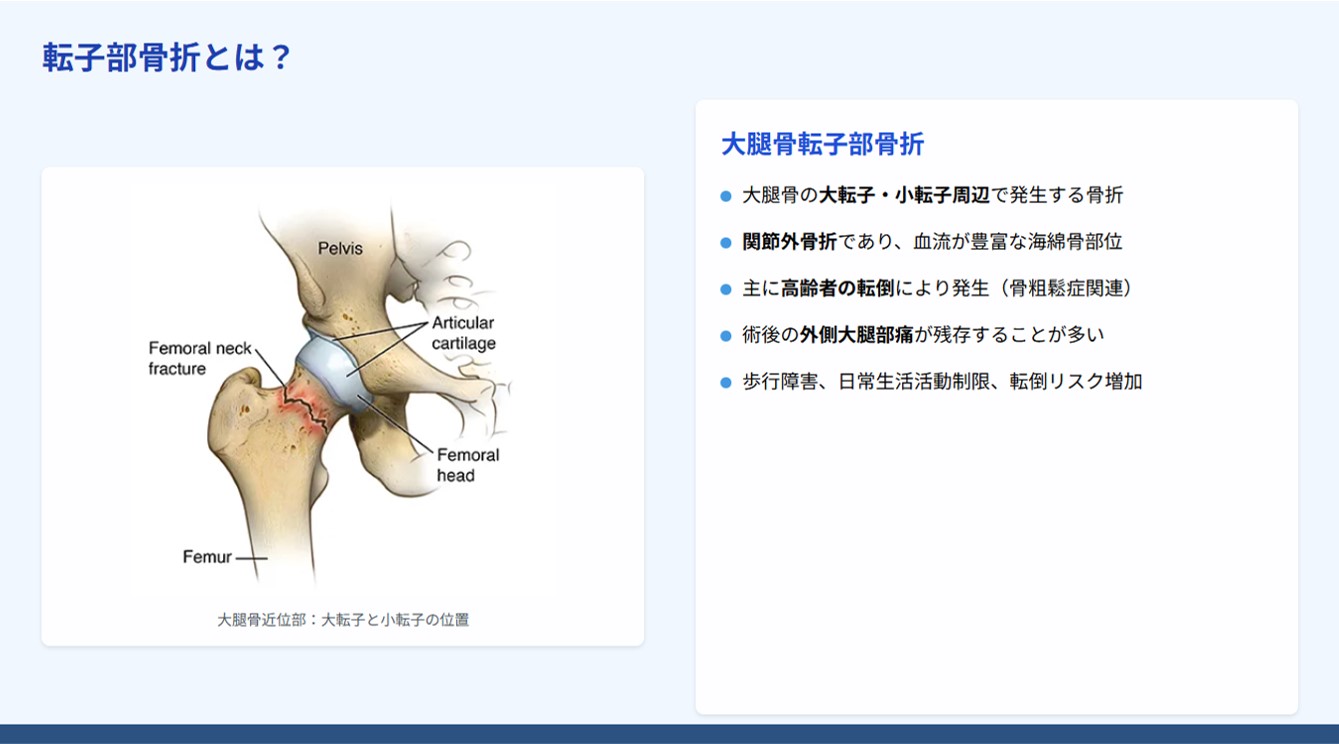

1. はじめに:臨床現場の疑問から紐解く最新研究

理学療法士として臨床の第一線に立つ私たちは、日々多くの患者様と向き合っています。中でも、大腿骨転子部骨折の術後の患者様を担当する中で、「なぜこの骨折の後は、これほど痛みが強く、歩行能力の回復が難しいのだろうか?」という共通の疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。術後の管理が進歩してもなお、多くの患者様が荷重時の強い痛みや歩行の不安定さに苦しんでいます。

これまで、その原因は筋力低下や手術侵襲による疼痛、あるいは高齢に伴うバランス能力の低下といった要因で説明されてきました。しかし、これらの視点だけでは説明しきれない「歩きにくさ」が存在することも事実です。この根深い臨床課題に対し、**「組織間の滑り(グライディング)」**という全く新しい要因に着目した画期的な研究(Kawanishi et al., 2022)が発表されました。本稿では、この研究成果を紐解き、大腿骨転子部骨折後の歩行障害のメカニズムを新たな角度から探ります。この「グライディング」という視点は、私たちの臨床実践にどのような変革をもたらすのでしょうか?

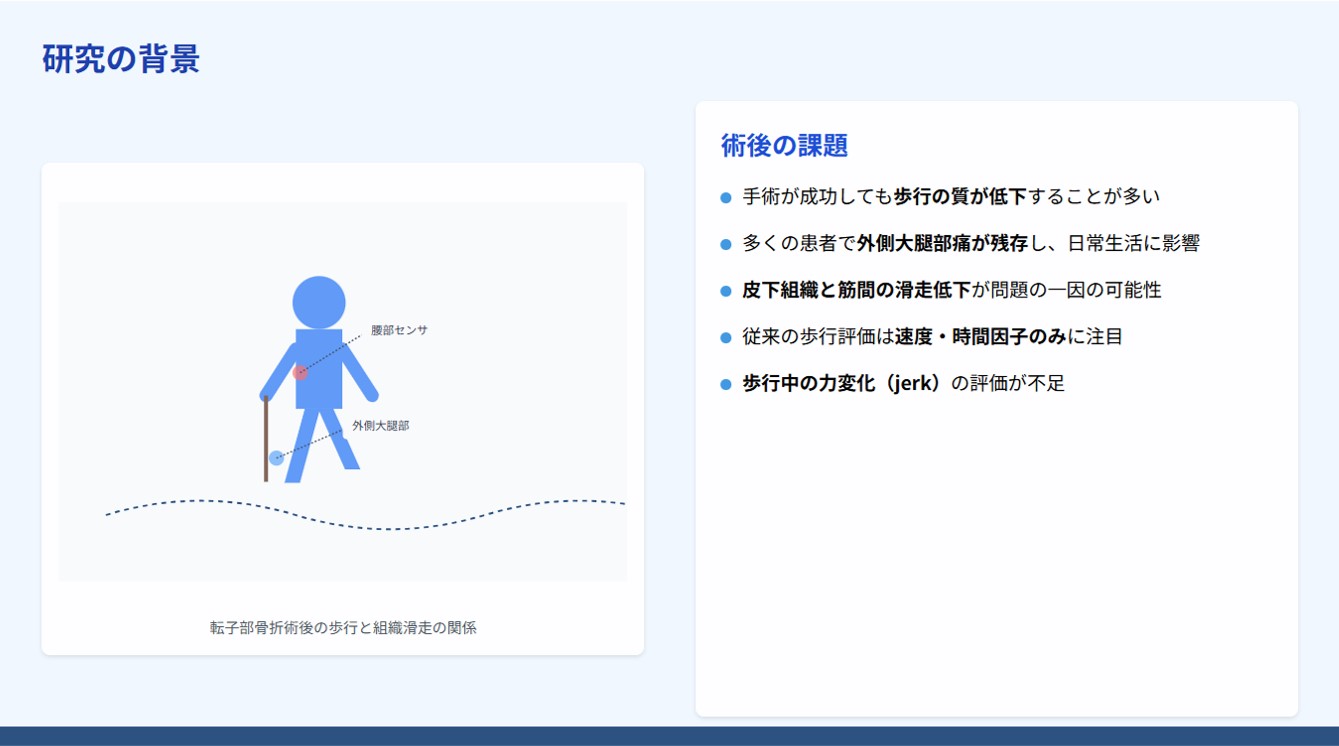

2. 研究の背景:なぜ「グライディング」と「歩行の質」が重要なのか?

大腿骨転子部骨折は、特に大腿骨頚部骨折と比較して、術後の機能障害や歩行障害がより重度になりやすいことが知られています。しかし、その歩行障害を客観的に評価することは容易ではありませんでした。従来、リハビリテーションの効果判定には「歩行速度」のような指標が頻繁に用いられてきましたが、この指標だけでは、患者様が訴える荷重時の不安定感や、衝撃をうまく吸収できていないような「歩行の質」を十分に捉えることは困難でした。歩く速さは改善しても、どこか恐る恐る、ぎこちない歩き方が残ってしまうケースは少なくありません。この「歩行の質」の低下こそが、患者様のQOLや活動範囲を制限する本質的な問題であり、本研究が着目した重要なポイントです。

2.1. 着目された2つの重要指標

本研究では、この「歩行の質」を解き明かすために、2つのユニークな指標が用いられました。

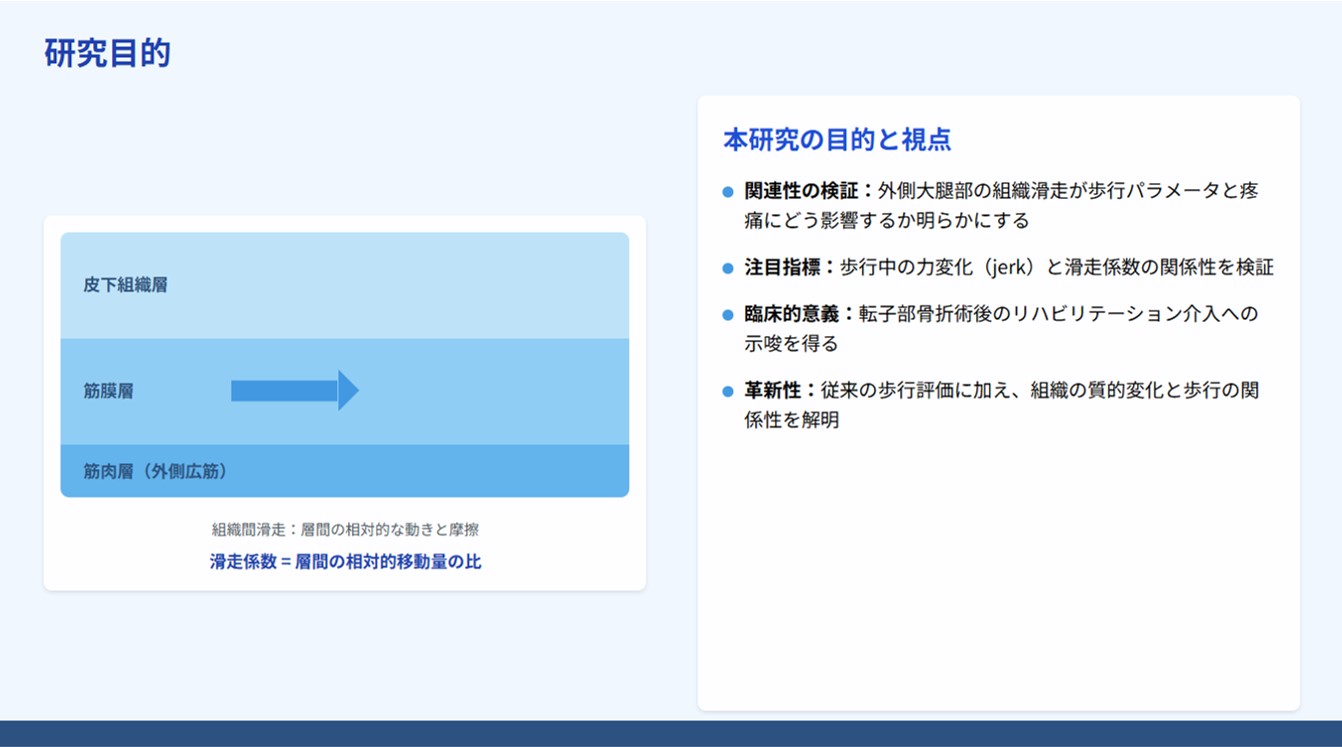

- 組織間の滑り(グライディング)

- 定義: 大腿部の外側において、皮膚や皮下組織と、その深層にある外側広筋との間の「滑りやすさ」を指します。超音波を用いて定量的に評価されます。

- 臨床的意義: 過去の研究では、このグライディングが低下している(=滑りが悪い)と、荷重時の大腿部外側の痛みに繋がることが報告されています。

- ジャーク(Jerk)

- 定義: 物理学の用語で、加速度の時間的な変化率を意味します。平易な言葉で言えば、**「力の変化の急激さ」や動作の「滑らかさ」**を定量化する指標です。

- 臨床的意義: 歩行分析においては、特に足を着いた直後の荷重応答期(Initial Contact-Loading Response: IC-LR)における衝撃吸収能力を評価するのに有効です。ジャークが小さいということは、力の変化を意図的に抑え、衝撃を避けるように恐る恐る荷重する**防御的な動作(=過度に滑らかな、力のメリハリがない動き)**をしていることを示唆します。

これらの指標、すなわち組織の物理的な特性である「グライディング」と、動作の力学的な特性である「ジャーク」を組み合わせることで、これまで漠然と「歩きにくい」と捉えられていた現象の根本原因に、より深く迫れる可能性が示されました。

3. 研究の概要:どのような方法で検証されたのか?

本研究は、大腿骨転子部骨折の術後で、荷重時に大腿部外側の痛みを訴える患者様を対象に、「組織の滑り(グライディング)」と、慣性センサーで測定した詳細な歩行パラメータとの間にどのような関係があるのかを明らかにすることを目的とした横断研究です。

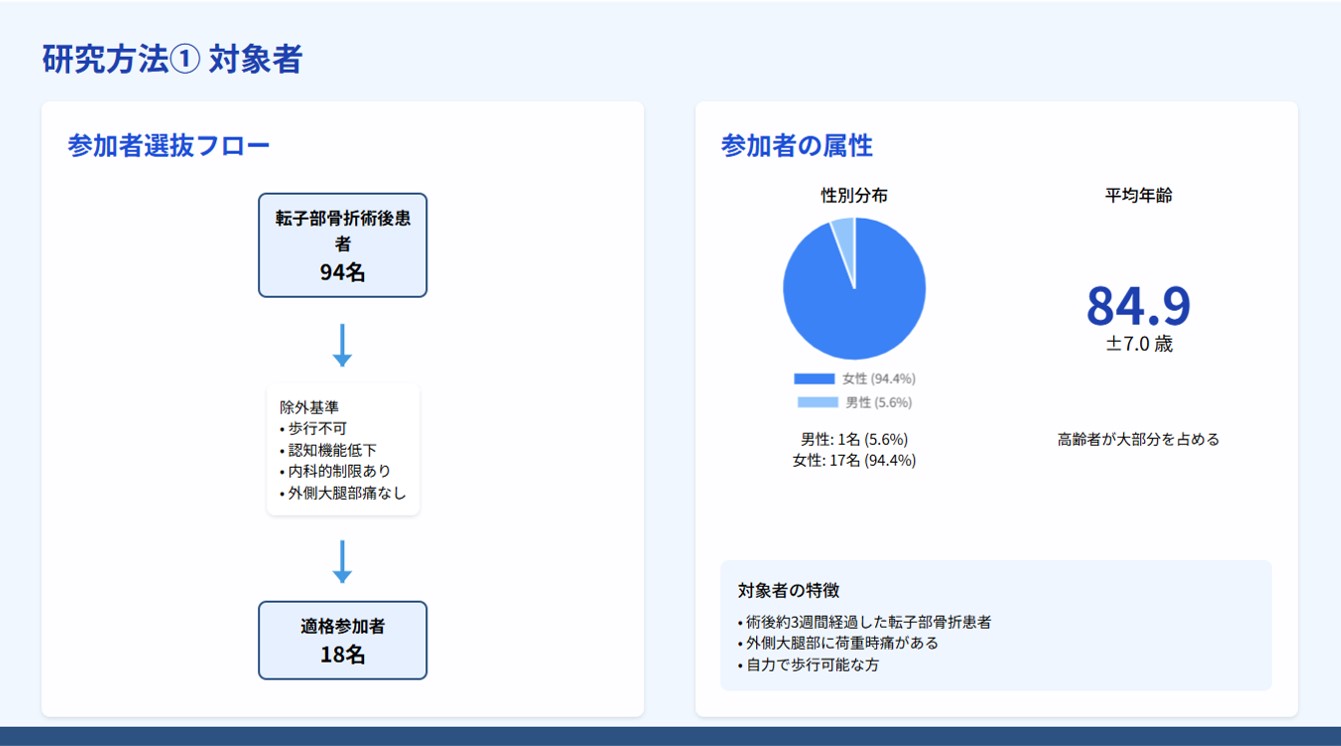

3.1. 研究デザイン(PICO)

- 対象(P): 大腿骨転子部骨折の手術後約3週が経過し、大腿部中央外側に荷重時痛を訴える患者18名(平均年齢84.9歳)。

- 評価項目(I/O):

- 組織の滑り: 超音波診断装置を用いて、皮下組織と外側広筋の間の滑りを「滑走係数」として定量化。

- 大腿部外側痛: NRS(Numerical Rating Scale)を用いて、0から10の段階で評価。

- 歩行パラメータ: 腰部(第3腰椎)に装着した慣性センサーを用いて、最大歩行速度、歩行周期全体の力の変化(Jerk RMS)、荷重応答期の力の変化(IC-LR jerk)、歩行のばらつきなどを精密に測定。

- 目的: 組織の滑り(滑走係数)と、疼痛および各種歩行パラメータとの相関関係を調査すること。

この研究デザインの優れた点は、患者様の主観的な「痛み」と、その背景にある力学的な「歩行の質」を、客観的な数値データとして同時に捉えようとした点にあります。

4. 研究の核心的結果:グライディングが歩行の「質」に与える影響

この研究から得られた最も重要かつ画期的な発見は、**「大腿部外側の組織の滑りの低下が、単に痛みと関連するだけでなく、歩行中の力の変化(ジャーク)、すなわち歩行の質と直接的に関連していた」**という事実です。これは、痛みの原因が歩き方に影響を与え、歩き方がさらに痛みを増悪させるという悪循環のメカニズムの一端を、データで示したものと言えます。

4.1. データで見る相関関係

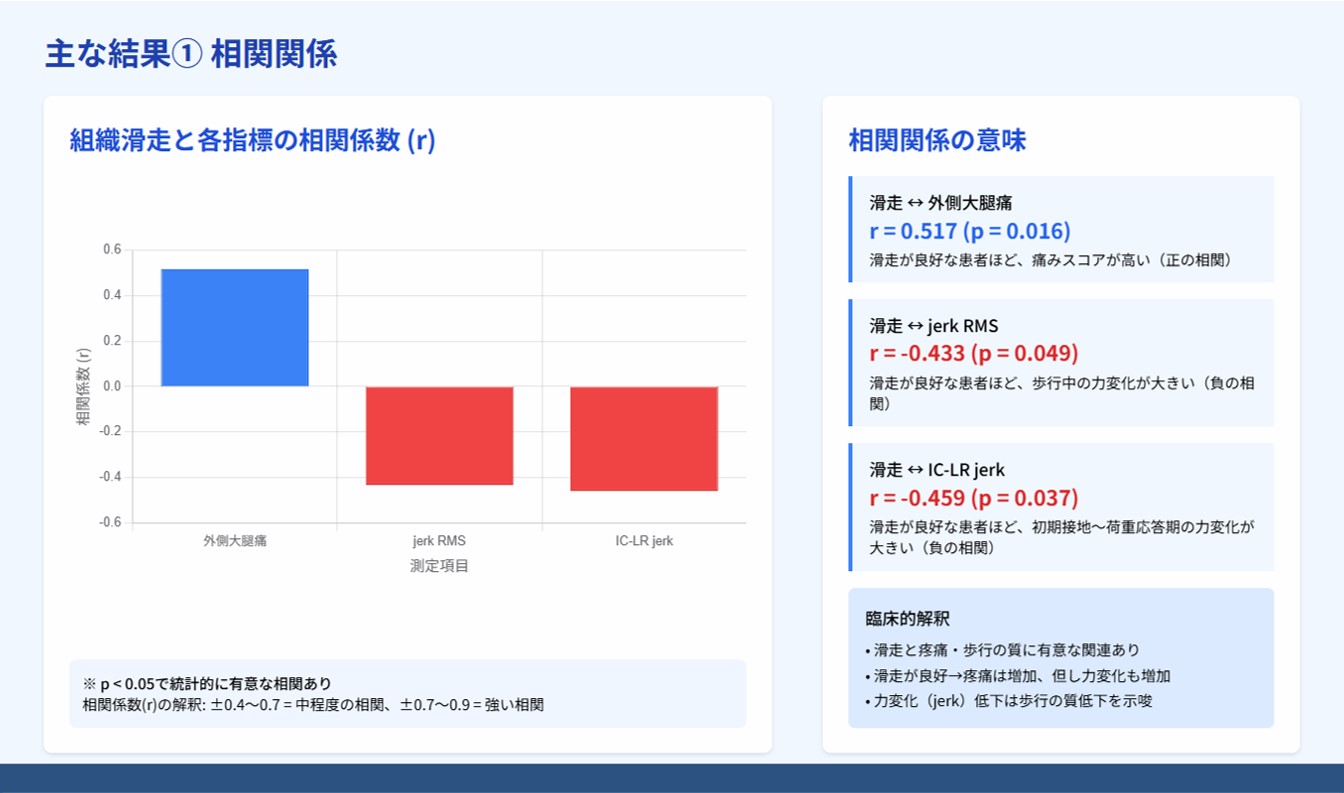

ここで重要なのは、本研究で用いられた**「グライディング係数」は、数値が高いほど組織の滑りが悪い(癒着が強い)こと**を意味する点です。この前提を基に、以下の相関関係を見ていきましょう。

| 評価項目1 | 評価項目2 | r値 | p値 | 相関の強さ(解釈) |

| グライディング係数 | 大腿部外側痛 | 0.517 | 0.016 | 中程度の正の相関(滑りが悪いほど痛みが強い) |

| グライディング係数 | Jerk RMS (m/s³) | -0.433 | 0.049 | 中程度の負の相関(滑りが悪いほど歩行全体の力の変化が小さい) |

| グライディング係数 | IC-LR jerk (m/s³) | -0.459 | 0.037 | 中程度の負の相関(滑りが悪いほど荷重応答期の力の変化が小さい) |

4.2. 示唆された重要なポイント

上記のデータが示す重要なポイントは、以下の2点に集約されます。

- 痛みとの直接的な関連: 予測通り、組織の滑りが悪い(グライディング係数が高い)患者ほど、大腿部外側の痛みが強いという有意な相関関係が確認されました。これは、組織の柔軟性の欠如が痛みの直接的な原因の一つであることを裏付けています。

- 歩行の質との関連: 本研究の最も核心的な発見です。組織の滑りが悪い患者は、歩行中の力の変化、特に足を着く瞬間である荷重応答期(IC-LR)における力の変化(ジャーク)が小さいことが示されました。これは、健常な歩行で見られるような、地面からの衝撃をスムーズに吸収・推進力に変換するダイナミックな動きができていないことを意味します。つまり、衝撃をうまく吸収できず、痛みを恐れてそろそろと荷重するような、**「質の低い歩行」**を強いられていることを客観的なデータとして示唆しています。

これらの結果は、我々が臨床で漠然と感じていた「痛みをかばう歩き方」の正体を、力学的な側面から明らかにしたと言えるでしょう。

5. 臨床的意義と考察:「So What?」我々は何をすべきか?

研究結果は、それ自体が価値を持つと同時に、私たちの臨床実践にどう活かすかという「So What?(だから何?)」が問われます。このセクションでは、データが示す事実から、我々が明日から取り組むべき実践的知見へと橋渡しを試みます。

5.1. なぜグライディングが悪いとジャークが低下するのか?

「組織の滑りが悪い」ことが、なぜ「力の変化が小さい歩行(ジャークの低下)」に繋がるのでしょうか。そのメカニズムは以下のように推察できます。

- 滑りが悪く癒着した組織は、ゴムのように伸び縮みする能力(伸張性)が著しく低下しています。そのため、荷重時にかかる衝撃や力の伝達をうまく緩衝することができません。

- この緩衝機能の低下が、痛みとして知覚されたり、関節の不安定感を増大させたりします。

- その結果、患者は代償的に体幹の動きを固め、衝撃を極力避けるようにゆっくりと、そしておそるおそる荷重するという歩行戦略をとらざるを得なくなります。この防御的な動きが、結果として「ジャークの低下」として現れるのです。

つまり、ジャークの低下は、単なる「歩行の滑らかさの低下」ではなく、**「荷重に対する生体の防御的な適応戦略」**の結果であると捉えることができます。

5.2. リハビリテーションへの応用

この研究成果は、大腿骨転子部骨折後のリハビリテーションに対して、評価から介入、効果判定に至るまでの一貫した新たな臨床ワークフローを提示してくれます。

- 【評価】組織の滑りを評価する: 従来の筋力や関節可動域に加え、**「大腿部外側の組織の柔軟性や滑り」**を評価の必須項目とします。まずは触診で組織の硬さや動きを確かめ、より客観性が求められる場面では超音波エコーが極めて有用なツールとなります。

- 【介入】組織の滑りを改善する: 筋力強化訓練と並行し、皮膚・筋膜・筋間といった大腿部外側の組織間の滑りを直接的に改善させる徒手療法やストレッチを積極的に導入します。癒着を剥がし、組織の伸張性を取り戻すこのアプローチが、疼痛緩和と歩行改善の新たな一手となり得ます。

- 【効果判定】歩行の質(ジャーク)で検証する: 介入の効果を、歩行速度だけでなく**「ジャーク」の変化で客観的に検証**します。慣性センサーなどを用いてジャークが増加すれば、それは介入によって患者が衝撃を恐れず、よりダイナミックに荷重できるようになったこと、すなわち「歩行の質」が改善したことを力学的に証明するものとなります。

この研究は、我々理学療法士が患者様の「痛み」という主観的な訴えと、「動作」という客観的な現象を、「組織の滑り」というメカニズムを通して繋げて理解するための、新たな鍵を提供してくれたのです。

6. まとめと今後の展望

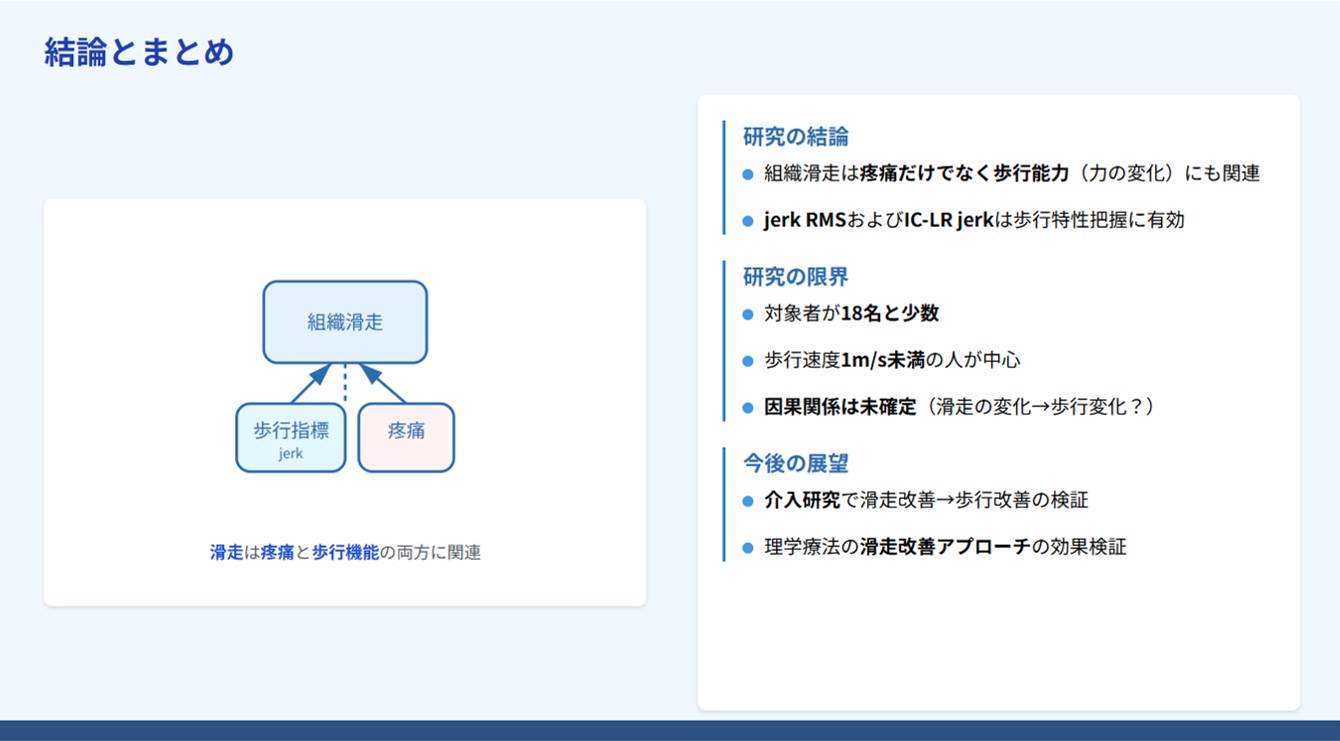

本稿で解説した研究の要点は、以下の3点に集約されます。

- 大腿骨転子部骨折後の大腿部外側痛と歩行障害には、これまで見過ごされがちであった**「組織の滑り(グライディング)」**が深く関与している。

- グライディングの低下は、痛みだけでなく、特に歩行の荷重応答期における力の変化(ジャーク)を減少させ、歩行の質を低下させる主要因の一つである。

- リハビリテーションにおいて、筋力や関節機能だけでなく、組織の滑りを評価・介入の対象とすることが、症状改善の新たなブレークスルーとなる可能性がある。

もちろん、本研究は横断研究であり、グライディングの低下がジャーク低下の原因であるという直接的な因果関係を証明するものではありません。しかし、この強固な関連性の発見は、今後の研究の方向性を明確に示しています。組織の滑りを改善させる介入が、実際に痛みや歩行の質(ジャーク)を改善させるのかを検証する介入研究が待たれます。

この新たな視点を武器に、目の前の患者様の「歩きにくさ」の背景に何があるのかを深く洞察し、臨床での探求を続けていくことこそが、我々専門家に課せられた使命と言えるでしょう。

7. 引用文献

Kawanishi K et al : Relationship between Tissue Gliding of the Lateral Thigh and Gait Parameters after Trochanteric Fractures. Sensors. 2022 May;22(10):3842.

コメント