1. 導入:なぜ膝の患者は腰痛を訴えるのか?

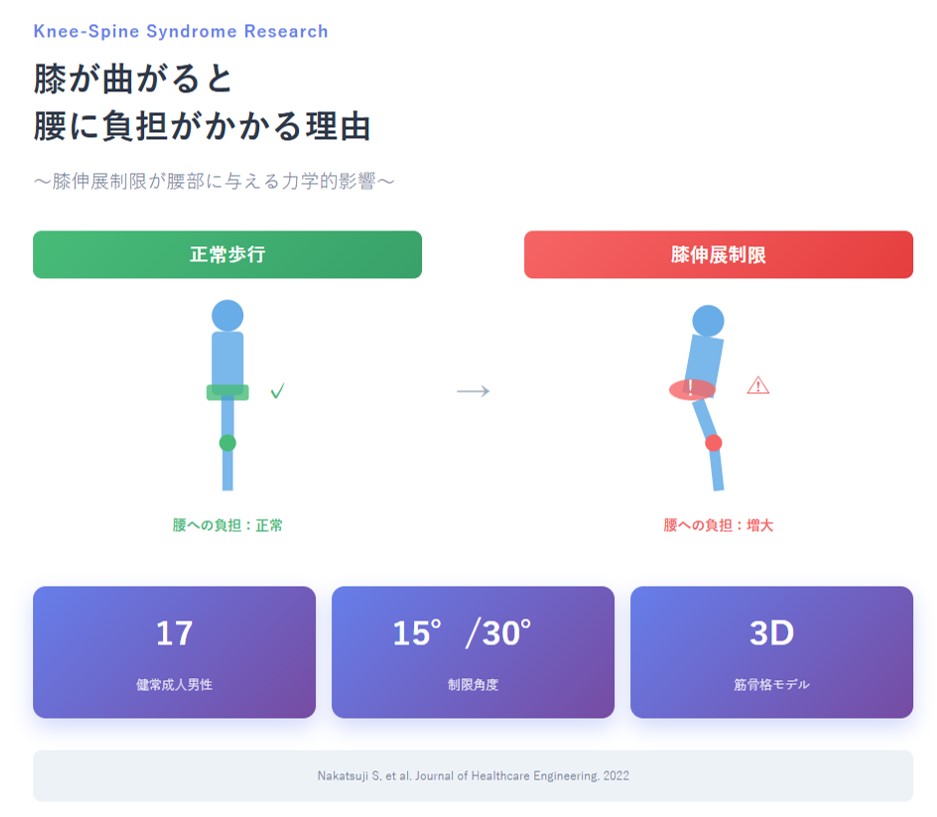

臨床現場において、変形性膝関節症や術後の患者さんを担当する理学療法士なら、誰もが一度は「膝の痛みを訴える患者さんが、同時に腰の不調も抱えている」という状況に遭遇したことがあるでしょう。この膝関節の機能不全と腰痛の関連性は古くから指摘されており、「膝-脊椎症候群(Knee-Spine Syndrome)」として知られています。しかし、これまで経験的に語られることの多かったこの現象について、「なぜ、そしてどのように」膝の問題が腰部に力学的な影響を及ぼすのか、その詳細なメカニズムは明確ではありませんでした。

本稿では、この臨床的な疑問に答えるべく、片側の膝関節伸展制限が歩行中の腰部にどのような負荷をかけるのかを筋骨格モデルシミュレーションを用いて詳細に分析した最新の研究論文(Nakatsuji S et al., 2022)を紐解きます。この研究は、膝のわずかな動きの制限が、全身の運動連鎖を通じて腰椎にどれほど具体的なストレスをもたらすかを「数値化」した画期的なものです。

本稿で解説する知見は、私たちセラピストが日々の臨床で行う評価の精度を高め、より効果的な治療プログラムを立案するための強力なエビデンスとなるはずです。

2. 研究の概要:腰部への負荷を「見える化」する試み

今回紹介する研究の最大の価値は、これまで臨床家の「感覚」や経験則で語られがちだった膝と腰の関係性を、筋骨格モデルシミュレーションという客観的な手法を用いて定量的に評価した点にあります。このアプローチにより、目には見えない腰椎レベルでの関節モーメントや筋力、関節にかかる力といった負荷を「見える化」することに成功しました。

研究の基本情報は以下の通りです。

- 研究の目的: 片側の膝関節伸展制限が、歩行中の腰部(特に腰椎4番/5番レベル)にどのような力学的負荷を与えるかを明らかにすること。

- 対象者: 整形外科的・神経学的な問題のない健常成人男性17名。

- 方法: 特殊な膝装具を用いて、意図的に右膝の伸展を「制限なし(通常歩行)」「15度制限」「30度制限」の3つの条件に設定。各条件で歩行してもらい、その動きをモーションキャプチャで計測。得られたデータから筋骨格モデルを用いて、腰椎L4/5レベルの関節モーメント(回転力)、筋力、そして関節にかかる力(関節反力)を算出しました。

この研究デザインにより、膝のわずかな伸展制限が、歩行という日常動作の中で全身の運動連鎖にどのような影響を及ぼし、最終的に腰部へどのような力学的ストレスとして現れるのかを、段階的に分析することが可能になりました。

3. 明らかになった変化①:歩行パターンと体幹アライメントの代償

膝の伸展が制限されると、身体は無意識のうちにその不都合を補おうと、全身の姿勢や歩き方を変化させます。この「代償動作」こそが、腰部への負荷を増大させる根本的な原因となります。本研究では、この代償パターンが具体的にどのような形で現れるかが明らかになりました。

論文のデータ(Table 1)から読み取れる主要な変化は以下の2点です。

- 歩行速度の低下: 膝の伸展制限角度が大きくなるにつれて、歩行速度は有意に低下しました。これは、膝の機能不全によって効率的な歩行が困難になることを示しています。

- 体幹の前傾増大: より重要な変化として、制限角度が大きくなるほど、体幹の前傾角度が著しく増加しました。これは、膝関節の伸展モーメント増大を抑制するための代償戦略です。体幹を前傾させることで身体重心を前方に移動させ、膝関節周りの地面反力モーメントアームを減少させる狙いがあります。

以下の表は、通常歩行と30度の伸展制限時における歩行速度と体幹前傾角度の変化をまとめたものです。

| 項目 | 通常歩行 | 30度伸展制限 |

| 歩行速度 (m/s) | 1.11 ± 0.11 | 0.86 ± 0.18 |

| 体幹前傾角度 (度) | -4.9 ± 3.7 | -14.6 ± 6.8 |

このように、膝を守るための「体幹の前傾」という代償動作が、結果として腰部への力学的ストレスを増大させる直接的な引き金となります。次のセクションでは、この姿勢変化が腰椎にどれほどの負荷をかけているのかを、具体的な数値で見ていきましょう。

このように、膝を守るための「体幹の前傾」という代償動作が、結果として腰部への力学的ストレスを増大させる直接的な引き金となります。次のセクションでは、この姿勢変化が腰椎にどれほどの負荷をかけているのかを、具体的な数値で見ていきましょう。

4. 明らかになった変化②:腰椎(L4/5)への力学的負荷の増大

ここからが本研究の核心部分です。膝の制限によって生じた体幹の前傾という代償動作が、腰椎の関節、それを支える筋肉、そして関節面にどれほど具体的な負荷を増大させるのか。その定量的データは、臨床における我々の仮説を強力に裏付けるものです。

4.1 腰椎にかかる回転力(関節モーメント)の増大

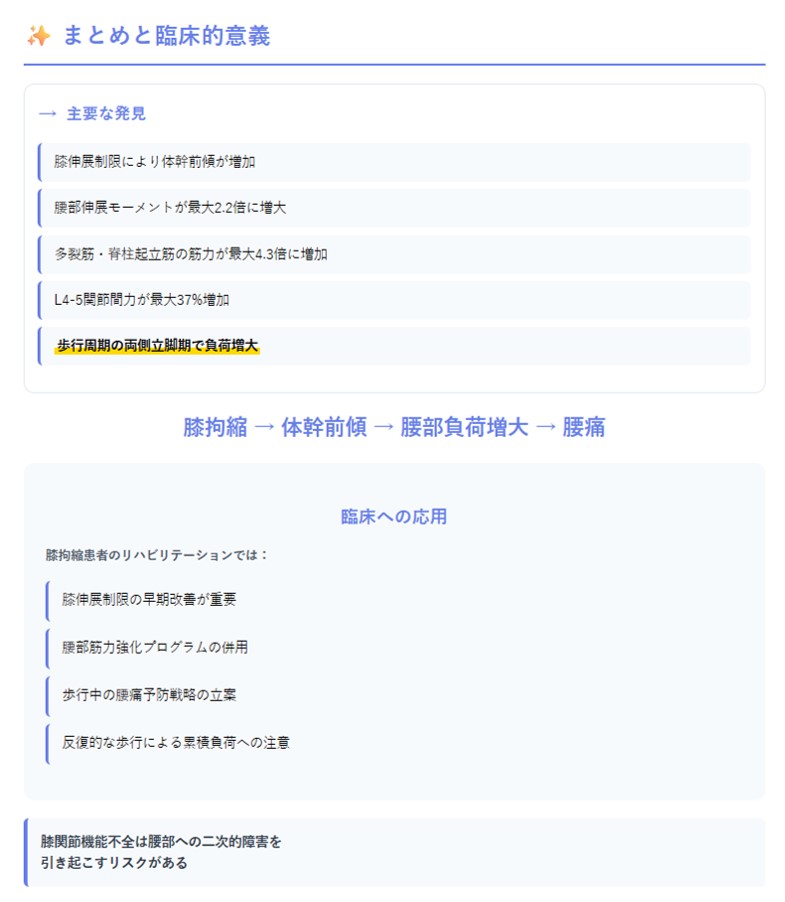

体幹が前傾すると、上半身の重心が腰椎よりも前方に移動するため、腰を反らせる方向の力、すなわち「腰椎伸展モーメント」という回転力が必要になります。研究の結果、膝の伸展制限によってこの伸展方向への回転力は劇的に増加しました。

特に臨床的に極めて重要な発見は、この負荷の増大が、制限側の脚が地面に着いている時だけでなく、制限のない健常側の脚が地面に着いている時にも同様に、それ以上に発生したという点です。これは、セラピストが患側のみに注目するリスクを警告する、研究著者らも「予期せぬ(unexpected)」と述べるほどの重要な知見です。

具体的には、30度の伸展制限下では、通常歩行時(0.15 Nm/kg)と比較して、非制限側の立脚初期における腰椎伸展方向への回転力が最大0.44 Nm/kgに達し、その増加率は**約3倍(正確には2.93倍)**にも及ぶことが示されました。

4.2 腰部深層筋(多裂筋・脊柱起立筋)への過負荷

増大した腰椎伸展モーメントを制御し、体幹を安定させるためには、腰部の深層筋である多裂筋や脊柱起立筋がより強く収縮しなければなりません。本研究では、これらの筋群の活動パターンにも重要な違いが見られました。腰椎の安定化に深く関わる多裂筋は、主に対側(この研究では非制限側である左脚)の立脚期に活動のピークを迎えるのに対し、より表層にある脊柱起立筋は、両脚の立脚初期に活動のピークを示すことが明らかになりました。

以下の表は、通常歩行時と30度伸展制限時における多裂筋と脊柱起立筋の筋力(ピーク値、体重比%)を比較したものです。

| 筋肉 | 計測タイミング | 通常歩行 (%BW) | 30度伸展制限 (%BW) | 増加率 |

| 右多裂筋 | 左脚(非制限側)の接地初期 | 1.64 ± 1.12 | 7.03 ± 3.38 | 約4.3倍 |

| 左多裂筋 | 右脚(制限側)の接地初期 | 1.57 ± 0.80 | 5.25 ± 2.32 | 約3.3倍 |

| 右脊柱起立筋 | 左脚(非制限側)の接地初期 | 21.55 ± 7.84 | 43.47 ± 12.75 | 約2.0倍 |

| 左脊柱起立筋 | 右脚(制限側)の接地初期 | 23.88 ± 10.08 | 40.49 ± 14.14 | 約1.7倍 |

表が示す通り、特に腰椎の分節的安定性に重要とされる多裂筋には、最大で4倍以上もの筋力発揮が求められていました。このような持続的な筋の過活動は、筋疲労や血行不良を招き、いわゆる「筋・筋膜性腰痛」の直接的な原因となり得ると考えられます。

4.3 椎間関節(L4/5)への直接的な圧縮・せん断力

前述した多裂筋や脊柱起立筋の爆発的な筋力増大は、必然的にその筋が付着する椎骨自体にも強大な物理的ストレスを及ぼします。研究では、L4/5の関節面に直接かかる力(関節反力)も算出しており、特に**「前方への力(せん断力)」と「垂直方向の力(圧縮力)」**の増加が顕著でした。

30度の伸展制限時には、通常歩行と比べて、前方へのせん断力は最大36.5%、垂直方向の圧縮力は**最大23.0%**も増加していました。特筆すべきは、この負荷が、通常歩行時でさえ既に体重の約1.3倍に達する垂直圧縮力の上に、さらに上乗せされるという点です。一歩ごとの負荷増加はわずかでも、この過剰な圧縮力とせん断力が数千回と繰り返されることは、椎間板や椎間関節といった組織への微細な損傷を蓄積させ、将来的には変性疾患などの器質的な問題を引き起こすリスクを高める可能性があります。

これらの多角的な分析結果は、膝の伸展制限が単なる歩きにくさにとどまらず、腰椎に対して深刻かつ複合的な力学的ストレスを繰り返し与えているという事実を明確に証明しています。

5. 臨床への応用:我々セラピストがすべきこと

この研究が明らかにした科学的知見を、明日からの臨床実践にどう活かしていくか。ここに私たちセラピストの専門性が問われます。本研究の結果から導き出される臨床的な示唆は、大きく以下の3点に集約されます。

- 膝だけでなく、体幹と骨盤のアライメントを評価する重要性 私たちの介入は膝で止まってはなりません。膝関節疾患の患者を評価する際、膝の機能だけでなく、立位や歩行時の体幹前傾、骨盤の非対称性を必ず評価する必要があります。膝への介入と並行して体幹アライメントを修正し骨盤の制御を取り戻すプログラムは、もはや選択肢ではなく、二次的かつ、より深刻化しかねない腰部障害を防ぐために不可欠です。

- 患側だけでなく、健側立脚期にも着目する必要性 この研究が示す最も重要な臨床的知見の一つは、腰部への負荷が患側だけでなく健側立脚期にも増大するという、直感に反する事実です。これは、問題を「悪い脚」の問題から「破綻した歩行パターン」の問題へと捉え直すことを我々に要求します。リハビリテーションでは健側への荷重やそこから生まれる運動連鎖も注意深く観察し、歩行周期全体を通して腰部へのストレスを最小化するアプローチが絶対的に必要です。

- 膝関節伸展制限の早期改善の意義 本研究が示した客観的なデータは、患者教育において極めて有用です。「膝が伸びきらない状態を放置すると、なぜ腰痛のリスクが高まるのか」を、「腰の筋肉への負担が数倍に、関節への圧迫力が体重以上に増える」といった具体的な数値を交えて説明することで、患者は治療の必要性を深く理解し、セルフケアへの動機付けも高まります。このデータは、膝関節拘縮の改善を治療の最優先課題の一つとして位置づけるための、極めて強力な論理的根拠となります。

これらの知見は、私たちの臨床推論を裏付け、患者さんへの説明や治療計画の説得力を高めるための強力なツールとなるでしょう。

6. 結論:膝から腰を守るための新たな視点

本稿で解説した研究は、片側の膝伸展制限が、体幹の前傾という代償動作を引き起こし、それによって腰部の筋肉や椎間関節への力学的負荷を著しく増大させるという「膝-脊椎症候群」のメカニズムを、バイオメカニクスの観点から鮮やかに解き明かしました。

特に、腰部への過負荷が患側だけでなく、健側の下肢が接地している際にも深刻化するという事実は、我々の臨床的な視点を根本から見直すことを迫ります。この研究が提供する客観的なデータは、単に「膝が悪いと腰も痛くなる」という現象を追認するだけでなく、その負荷が「いつ、どこに、どれくらい」かかるのかを具体的に示してくれます。

膝関節の問題を、局所の問題としてだけでなく、全身的な運動連鎖の破綻として捉え直すこと。その視点こそが、患者さんを二次的な腰痛から守り、真の機能回復へと導く鍵となるはずです。

7. 引用文献

Nakatsuji S et al : Effect of Unilateral Knee Extension Restriction on the Lumbar Region during Gait. J Healthc Eng. 2022 Aug;2022:1151753.

コメント